- Dkript-HEBDO c'est tous les jeudis en direct

- Les podcasts de Kairos sont disponibles sur Spotify!

- Kairos 24, vous permet de voir ou revoir nos anciennes émissions

- Pour réaliser articles, reportages, interviews, vidéos…, la presse libre a besoin de votre soutien. Soutenez la presse libre, indépendante et sans publicité

- Kairos a besoin de vous pour continuer d'exister: aidez-nous à payer les frais de justice inhérent à une presse libre! ABONNEZ-VOUS!

Sommaire

NOUS SOMMES CATASTROPHISTES, MAIS PAS PESSIMISTES ! (NI OPTIMISTES D’AILLEURS)

Pablo Servigne, Raphaël Stevens

Pablo Servigne, Raphaël Stevens

L'ÉCHEVIN DE LA PARTICIPATION

Gwenaël Breës

Gwenaël Breës

Kairos n°32

Novembre 2017

Qu’est ce que nous voulons vraiment ?

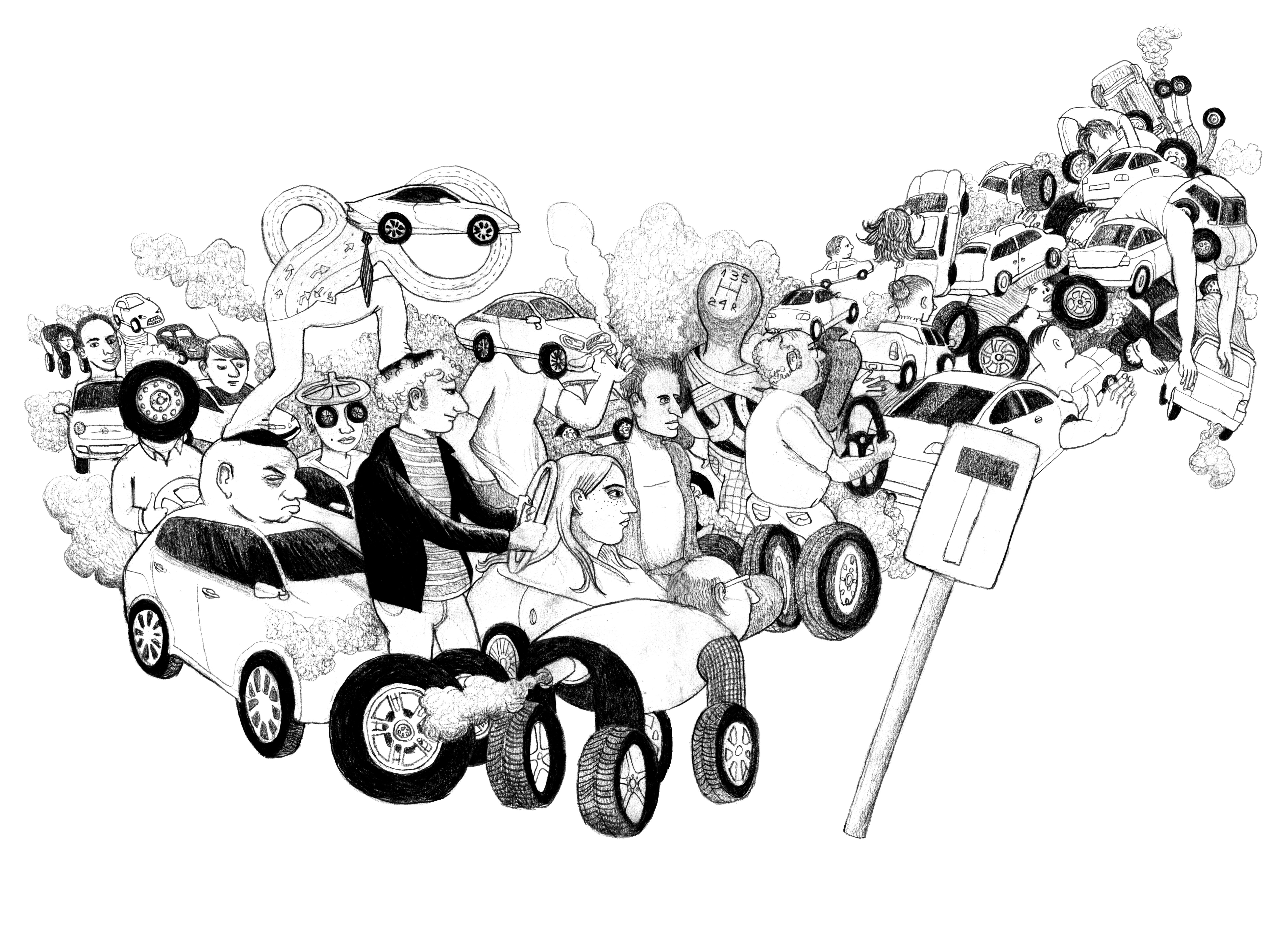

«La FN compte presque 1 500 travailleurs sur ses sites belges, selon vous, quoi alors, elle devrait fermer ? »(1), demandait la journaliste à l’acteur invité pour présenter une pièce portant au théâtre la question de la production des armes par la fabrique belge d’armement de Herstal. On pourrait allonger la liste à souhait. Faut-il arrêter de produire des voitures individuelles, stopper le transport commercial par avion ? Peut-on continuer à exploiter des centrales nucléaires vétustes et donc dangereuses, ou construire des nouvelles ? Doit-on accepter d’importer des produits de consommation réalisés dans des conditions humaines et écologiques indécentes ?

La réponse à toutes ces questions par les « décideurs » actuels est oui. Toutefois, ce qu’ils ne peuvent dire c’est que les emplois des travailleurs de Herstal valent alros plus que les vies qui s’arrêteront avec les armes qu’ils produisent ; que la croissance économique qui est directement liée à celle des bagnoles et notre « mobilité », est plus importante que la santé et la pureté de l’air ; que les vacances lointaines par avion, en territoire conquis par le capitalisme, constituent des besoins indispensables plus haut sur nos échelles de valeurs que la destruction des écosystèmes par la pollution des avions et l’artificialisation de tous les lieux planétaires ; que la réponse est « oui », si l’on accepte de prendre le risque d’une apocalypse(2) qui suivrait une catastrophe nucléaire, et qu’en toute conscience nous préférons à ce risque la possibilité de faire comme avant, c’est-à-dire de surconsommer ; enfin, oui, si l’on accepte que nos fripes pas chères valent plus que les vies du Rana Plaza(3), qui fut tout sauf un accident.

Si nous optons toutefois pour le non à toutes ces questions, il faudra accepter ce que cela implique. Ce ne sera pas facile, mais plus heureux que si nous fermions les yeux et répondions « oui ». Car refuser ce monde nécessitera que nous créions collectivement les conditions du changement individuel et collectif, à l’échelle locale, imitée dans de multiples lieux. Pour l’instant, le « oui » de la continuité domine dans les actions globales, le « non » demeurant une forme de surmoi que nous refoulons chaque jour, refoulement facilité par les chimères de la voiture électrique, de l’avion solaire, du mensonge médiatico-politique sur le danger des centrales et des peurs de black-out qu’ils organisent, de la RSE (responsabilité sociale des entreprises) rassurante.

Or, rien ne viendra remplacer le rendement énergétique du pétrole : il n’y aura pas de voitures électriques qui pourront perpétuer la colonisation planétaire comme le fait la voiture à combustion aujourd’hui ; pas d’avions qui pourront voler sans polluer massivement ; pas de centrales nucléaires sans risques ; pas de mondialisation heureuse où l’on n’équilibrerait pas les stagnations salariales au Nord par une surexploitation de la force de travail au Sud et une destruction de leur lieu de vie ; pas de possibilité de vie décente dans un milieu où existent des multinationales.

C’est donc d’un deuil qu’il s’agit. Un deuil du mode de vie occidental qui, loin d’être « non négociable », n’est surtout pas généralisable. Le passage sera donc passablement douloureux, mais le faisant collectivement, il générera moins de peur. La conscience commune de la tragédie, insuffisante à elle seule, sera utile une fois qu’elle agira comme force collective, lorsqu’une partie du peuple, réalisant que c’est le cœur du système et ce qu’il a fait de nous qu’il faut attaquer, délaissera les faux combats, les palliatifs qui assurent le maintien du statu quo. La conscience mènera à la volonté d’éviter le pire, sorte de ferment autour duquel la lutte pourra s’organiser, demandant que nous nous arrêtions et nous demandions les fins que nous voulons vraiment. Ce ne sera que pour un mieux, les emplois absurdes et inutiles oubliés, délaissant par là même la surconsommation et les boîtes d’antidépresseurs qui rendaient possible l’intenable. Et puis surtout, n’oublions jamais dans nos préoccupations nouvelles, que les affres de notre mode de vie affligent le « Sud » depuis des siècles, la période du colonialisme dévastateur ayant laissé place à un néo-colonialisme qui, à de nombreux égards, semble pire(4). Ce serait faire preuve d’un égocentrisme proche du racisme que de l’oublier : les damnés de la terre ne datent pas d’hier. Nous tressaillons car le vent, maintenant, nous revient…

Alexandre Penasse

Illustration — Camilo Collao

Notes et références

- La Fabrique nationale de Herstal, dans la région de Liège, « fleuron économique » de la Belgique, est une usine d’armement.

- Comme l’écrit Svetlana Alexievitch dans le sous-titre de son ouvrage « La supplication. Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse ».

- Voir à ce sujet l’édifiant documentaire de Hubert Sauper, Nous venons en amis. Le pillage de l’Afrique en toute amitié, 2014.

- Immeubles abritant des ateliers de confection de vêtements où travaillaient des centaines d’ouvriers bangladais, qui s’est effondré le 24 avril 2013.