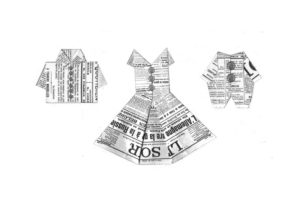

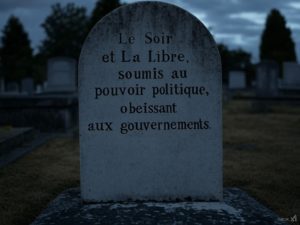

Alors, aujourd’hui, La Première, NRJ, DH Radio ; Le Soir, La Libre, La Dernière Heure; RTL-TVI, Plug RTL, RTBF ?… Qu’importe au fond, sous l’illusoire liberté de choisir votre « média » se dissimule le fait que toutes les options que vous pourrez faire reviennent au même, malgré les quelques différences visibles au niveau de la forme et du fond. Car derrière d’apparentes divergences, tous propagent une même et unique version du monde, restent confinés dans les mêmes possibles, délimitant les impossibles dès lors que sont franchies les limites, tacites, qu’on ne dépasse pas.

A les voir, les lire et les entendre, il n’y aurait jamais rien à changer fondamentalement au monde tel qu’il va : destruction de la nature provoquée par nos modes de vie, surinvestissement du travail productif, négation de la souffrance qu’il génère et absence de réflexion sur le sens, misère et inégalités, stigmatisation du chômage que l’emploi génère inévitablement, absence de remise en cause du tout technologique, etc. «Aux yeux de la plupart des journalistes, le monde “moderne” est intrinsèquement bon (…) rien de ce qui est négatif (exploitation, oppression, chômage massif, guerres, gaspillage des ressources humaines et naturelles, etc.) n’est vraiment imputable à l’essence même du capitalisme»[note]. Il y aurait comme une absence totale de remise en question de la religion de la croissance et de l’hyper-consumérisme qu’elle nécessite. Il suffirait juste de pallier – qui vient du latin «couvrir d’un manteau»! – les maux que le système engendre.

Pourquoi, quand vous décidez d’acheter La Libre plutôt que Le Soir, de regarder la RTBF plutôt que RTL, vous n’êtes au fond pas libre de choisir ? Plutôt que de voir dans ces différents médias une espèce de caste indifférenciée de journalistes malintentionnés, il est plus utile de se pencher sur la propriété de ces médias[note], la composition sociologique de leur rédaction et le support publicitaire qu’ils représentent. A partir de là se dessine l’empreinte identique qui marque d’une même idéologie l’ensemble des rédactions : à savoir celle du marché roi et de la consommation comme modèle de société.

1. LES GROUPES MÉDIATIQUES : SOURIEZ, VOUS ÊTES CERNÉS !

Pourquoi ces médias de masse nous fourniraient-ils les instruments de compréhension de ce monde, si le risque pour eux est qu’ils voient concomitamment leurs avantages indus et leur position privilégiée disparaître? Ce serait comme couper la branche sur laquelle ils sont assis. Disons-le alors: ces groupes médiatiques ne peuvent tolérer le passage à une société décente!

Les médias belges – et parmi ceux-ci les trois quotidiens que sont La Libre, Le Soir et la DH – sont concentrés en plusieurs grands groupes qui possèdent également radios, chaînes de télévision, sites internet, distributeurs, sociétés de production et sont directement liés à des banques, agences de presse, multinationales diverses, et indirectement à des Think tanks ultralibéraux et lobbys patronaux. Nous nous contenterons d’en détailler trois : IPM, Corelio et Rossel.

1. IPM est détenu à 100% par le groupe Maja [note] , lui-même entière propriété de la Compagnie de Développement des médias, possession de la famille Le Hodey, dont Axel Miller, ancien président de Dexia et actuel patron de D’Ieteren, est président du Conseil d’administration. IPM SA possède deux journaux, La Libre Belgique et La Dernière Heure/Les Sports, ainsi que leurs éditions régionales et leurs sites internet. Le groupe détient 50% des parts de la Libre Match, dont les 50% restant sont la propriété du groupe Lagardère via sa filiale Hachette Livre. IPM possède encore 29% de Audiopresse qui elle-même possède 34% des parts de RTL Belgium (RTL-TVI, Club TTL, Plug RTL), RTL Belgium elle-même possession à 66% du groupe RTL basé au Luxembourg, lui-même conglomérat de médias luxembourgeois créé en 2000 par la fusion de la CLT-UFA et de la société de production britannique Pearson TV. Audiopresse est par ailleurs une société holding détenue par les éditeurs de presse quotidienne francophone belge et gérant une participation dans le groupe RTL Belgium. IPM détient encore 13% de l’agence de presse Belga ; 99,8% des parts de Twizz radio (DH Radio) ; 52% de Médiascap qui a des participations indirectes dans SARL Libération qui édite le journal Libération. IPM est aussi actionnaire à 50% de Courrier International EBL qui édite le Courrier International belge, journal lui-même possession du Courrier International France.

En 2008, IPM possédait 26 % des parts de marché en télévision et, en 2013, 21.73% des parts de marché en presse.

2. Corelio est un groupe de presse dont les actionnaires sont Mediacore, Cecan, Krantenfonds, De Eik, Vedesta [note]. Corelio possède 62% de Mediahuis (DeStandaard, Het nieuwsblad, Het belang van Limburg), Médiahuis – qui détient 19,5% de Belga — qui est à 38% la possession de Concentra. Corelio détient également 29,2% des parts de Audiopresse. Corelio possède également 100% de CorelioPublishing qui détient 25% de De vijver média qui elle-même est la propriété de Telenet (50%) et Waterman et Waterman… (nous arrêtons là pour Corelio Publishing, reportez-vous à la note de bas de page 4). Corelio possède également 50% des parts de Nostalgie, appartenant à Radio Nostalgie France elle-même détenue à 100% par le NRJ Group auquel appartiennent NRJ France et NRJ Belgique. Nostalgie détient également 50% des actions de Radio Nostalgie flamande, dont l’autre moitié est détenue par IPM.

Le président de Corelio est Thomas Leysen. Ce dernier fut président de la FEB (fédération des entreprises de Belgique, lobby patronal), est actuellement président d’Umicore, groupe «spécialisé en technologie de matériaux», et président de la KBC. Il est également membre de la Table Ronde des Industriels Européens[note], puissant lobby réunissant les plus grandes entreprises européennes.

En 2008, Corelio possédait 10% des parts de marchés en radio et 26% en télévision.

3. Le groupe Rossel [note]. Son président, Bernard Marchant, est ancien conseiller fiscal cher Arthur Andersen, société parmi les « Big five » dont la notoriété est plus liée au scandale de la multinationale Enron pour laquelle elle réalisait des audits, que comme éditeur de journal. Passé par la vice-présidence europe du groupe informatique Olivetti et plus tard directeur général de Beckaert, leader mondial du métal), il terminera, avant d’arriver chez Rossel, par un poste de président directeur général du groupe français 9Telecom.

Le Groupe Rossel (Le Soir, Le Soir Magazine), possède Sud Presse (100%, ce sont des éditions régionales), Éditions Urbaines (99,5%, Vlan), Imprimerie des éditeurs(99,95%), cette dernière possédant 49% de Mass Transit Média (Métro), dont les 51% restants appartiennent à Concentra. Rossel possède encore 24,9% de Radio H, propriétaire de Cobelfra (Radio Contact, Mint) et Inadi (Bel RTL) ; Radio H est par ailleurs la propriété (17,54%) de RTL Belgium. Audiopresse qui détient 34% de ce dernier est aussi la propriété de Rossel (29,34%). Enfin, Rossel détient à 50% Mediafin(L’Echo) et à 50% Grenz-Echo (Grenz-Echo), deux structures auxquelles appartiennent Holding Echos.

Rossel possédait, en 2008, 26% des parts de marché en télévision et, en 2013, 21,73 % en presse.

Restent: — le groupe Roularta[note] qui édite le Vif/L’express, Bizz, Data News, Knack, Sport Foot Magazine, Trends-Tendance, trends.be, le Vlan, RTVM, Canal Z, Télépro;

- De Persgroep: Het Laaste Nieuws, 7sur7.be, De Morgen, De Tijd, L’Echo, Tv familie, Humo, Story, VTM, 2BE, Joe FM, Vacature.com, Regiojobs.be, Autotrack.nl, des toutes boîtes, un opérateur de télécommunication (Jim Mobile), etc.

Concentration dans les médias « libres » : n’y voyez aucun intérêt privé!

L’existence de trois groupes donnent, a priori, l’illusion d’une séparation qui occulte les interpénétrations, où IPM possède via La Libre Match (Paris Match Belgique), des liens avec le groupe français Lagardère mais entretient aussi, via Audiopresse, une consanguinité avec le Groupe Rossel (qui édite Le Soir notamment) qui détient aussi en partie RTL Belgium. Une proximité étrange avec le paradis fiscal luxembourgeois (siège de RTL-Group), dont Corélio peut se targuer aussi. Les trois groupes possèdent en effet via leur participation dans Audiopresse (29% pour IPM, 29,2% pour Corelio, 29,34% pour Rossel, donc plus de 87% au total) 34% de RTL Belgium (RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL), plus d’un tiers donc. Il ne s’agirait donc pas trop pour les journalistes de la DH, du Soir ou de La Libre notamment, de dire du mal de la chaîne privée: intérêts croisés obligent! Il n’est pas plus probable qu’ils se mettent à clarifier pour leurs lecteurs les structures auxquelles ils appartiennent. Ces actionnariats croisés sont en outre l’occasion de se rencontrer, opportunité d’accroissement futur de ses investissements.

Le champ médiatique est donc parfaitement inclus dans le champ économique plus large dont la règle première est celle de la croissance du profit, seule et unique religion. Impossible dans ce cas de se donner le temps nécessaire pour traiter l’information objectivement. Les actionnaires de référence ont à l’évidence intérêt au statu quo en raison de leur fortune et de leur position stratégique dans des institutions clés de la société» [note].

2. COMPOSITION SOCIOLOGIQUE DES RÉDACTIONS

Comment, au vu de leur structure et de leur fonctionnement, les médias dominants pourraient-ils faire pour ne pas favoriser la parole des puissants au détriment des masses populaires ? Il va de soi que si Bernard Marchant, big boss de Rossel qui possède notamment Le Soir, trouve que «la préparation au management dans la formation des journalistes est insuffisante», il ne va pas, lui comme les autres patrons de presse, rechercher à tout prix à engager des journalistes qui font un véritable travail pour informer le plus objectivement leurs lecteurs[note]. Pour Marchant et la logique du management, dans la configuration d’un média, le lecteur/auditeur/spectateur est un produit qu’il faut rendre disponible/vendre à son client qu’est le publicitaire, afin qu’il consomme ce qu’on vante dans la publicité. Le journal/télé/radio sert de support de présentation aux publicités, et donc de mise en contact du sujet avec la réclame.

Mais la sélection des journalistes est plus subtile que cela et n’a pas besoin de contrôle au faciès à l’entrée des bureaux d’entretien d’embauche. Elle a déjà lieu dans les endroits de formation, l’école ayant en outre opéré son tri social lors des 15 premières années d’enseignement. François Ruffin, étudiant-taupe au réputé centre de formation des journalistes en France, explique : «Parmi nous, aucun enfant de manœuvre, de cheminot, de caissière. Ni Black ni Beur des “zones de non-droit” (…) Un cloisonnement social que renforce encore la claustration: nous vivons entre nous. Nous discutons avec les patrons de presse et autres cadres »[note],ce qui donne souvent lieu dans le traitement des reportages à un «banal racisme de classe »[note], « Sous nos plumes, nulle remise en cause de l’ordre – scolaire, financier, judiciaire, … — établi… qui nous a, il est vrai, jusqu’ici bien servis».[note]

Les journalistes sont donc très loin du monde ouvrier et ils comprennent vite que dans leur perspective de carrière, trop remuer dans la réalité préfigure de futurs ennuis et n’est donc pas porteur en terme de «plan de carrière». Ceux qui «réussissent» sont donc ceux qui entérinent l’état du monde, relaient la doxa néo-libérale sous couvert d’un traitement neutre et objectif – sans jamais donc admettre qu’ils participent de cette doxa. Les exemples ne manquent pas. Le 20 octobre 2015, Béatrice Delvaux écrivait dans son édito «Un pari dangereux», interprétant les actions syndicales à Liège et sur le rail : «Les dirigeants syndicaux (…) évoquent des “actions isolées”, nourries par le ras-le-bol croissant des travailleurs devant l’accumulation de mesures “antisociales”du gouvernement. Marc Goblet [NDLR secrétaire général de la FGTB] hier se refusait ainsi à condamner ces actions, incriminant le gouvernement fédéral qui, avec sa politique, aurait allumé le feu. Cela correspond à l’évidence à un ressenti». Les réactions des travailleurs aux mesures gouvernementales ne seraient juste qu’un «ressenti», un état subjectif dans lequel il n’y aurait aucune base réellement objective; des revendications d’enfants gâtés donc, selon les médias. Les syndicalistes n’auraient dès lors le droit que de s’exprimer calmement lors de manifestations prévues et autorisées. Ou durant des «concertations sociales», terme donnant l’illusion d’une équité des protagonistes devenus «partenaires», mirage d’une égalité inexistente qui élude toute la puissance symbolique et matérielle du capitalisme (et donc aussi la position que les médias occupent dans cette structure). Si les contestataires vont trop loin, ils feraient le jeu de ceux à qui ils s’opposent, le journaliste ne percevant jamais que c’est lui qui fixe arbitrairement les limites à ne pas dépasser. Et ce jeu, dont il fait les règles, semble, au fond, bien l’arranger.

Cela nous rappelle l’interview de Xavier Mathieu, délégué syndical CGT-Continental, par David Pujadas au journal télévisé de France 2. Le journaliste, après que les salariés eurent manifesté leur colère devant la décision du tribunal de rejeter leur demande d’annulation de la fermeture de leur entreprise, le questionne:

David Pujadas: «Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?»

Xavier Mathieu: «Vous plaisantez j’espère? On regrette rien…»

David Pujadas: «Je vous pose la question.»

Xavier Mathieu: «… Non, non, attendez. Qu’est-ce que vous voulez qu’on regrette ? Quoi ? Quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs à côté des milliers de vies brisées ? Ça représente quoi? Il faut arrêter là, il faut arrêter.»

David Pujadas: « Pour vous la fin justifie les moyens.»

Xavier Mathieu: «Attendez ‚”la fin”… On est à 28 jours de la fin, Monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours [images de saccage reprises en parallèle] le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, oui, je ne regrette rien. Personne ne regrette rien ici parce que vous avez vu, vous n’avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter, crever. On ne veut pas crever. On ira jusqu’au bout de notre bagarre. On a tenu cinq semaines. Pendant cinq semaines j’ai réussi, on a retenu, on a réussi à retenir les gens. C’est fini, les gens n’en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses. Il s’est engagé à réunir une tripartite depuis le début, dans les trois jours. Ça fait une semaine que ça dure. Depuis on se rend compte…»

David Pujadas: «Xavier Mathieu, on entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?»

Xavier Mathieu: «Je lance rien du tout. J’ai pas d’appel au calme à lancer. Les gens sont en colère et la colère il faut qu’elle s’exprime. Il y a un proverbe des dernières manifestations qui dit “qui sème la misère récolte la colère”. C’est ce qu’ils ont aujourd’hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous vous compreniez ça. On ne veut pas crever…»[note].

Même si cette défense inconditionnelle de l’emploi, leitmotiv qui traverse l’ensemble du spectre politique, est tout à fait contradictoire avec un projet de changement global de société qui inclurait les dimensions sociale et écologique, il faut dénoncer la violence politico-médiatique et montrer qui elle sert. Et c’est lors d’émeutes et de colères inhabituelles de la masse que le mépris de classe des journalistes se manifeste d’autant plus violemment, pressentant sans doute qu’ils ont comme l’assentiment d’une partie de la population que toute l’année ils montent contre l’autre. Ce réflexe de classe, les journalistes l’ont d’autant plus facilement qu’ils sont issus, dans leur grande majorité, des classes moyennes, tiraillées entre les classes supérieures et les classes populaires, toujours dans une ambivalence, un entre-deux, «en ce sens que les classes supérieures comme les classes populaires sont l’objet à la fois et contradictoirement d’une forme de fascination et d’une forme de répulsion»[note]. Pris dans cette entre-deux, il est alors fréquent qu’ils stigmatisent les mouvements sociaux et relaient les appels au calme des instances patronales.

Prolos, vos gueules ! Regardez The Voice et éteignez vos voix !

Tout naturellement alors, «si on doit parler aux barakis, on parlera aux barakis», puisqu’il est nettement préférable pour les publicitaires et leurs clients que les barakis conservent leur position socio-économique (afin que les publicitaires et leurs clients conservent aussi la leur…), ou autrement dit que l’ignorance et la pauvreté demeurent : cela fait de meilleurs acheteurs ! Ces propos du chef de l’info de la RTBF, Jean-Pierre Jacqmin, en disent long sur le rôle premier qu’il confère aux médias publiques. Certains journalistes l’ont bien compris: «On nous demande en clair d’abaisser le niveau pour des questions d’audience»[note]. En effet, «les annonceurs seront plus généralement portés à éviter les programmes trop compliqués ou touchant à des controverses dérangeantes, susceptibles de réduire “le temps de cerveau disponible” du public[note]. Ils cherchent des divertissements légers, qui correspondent à la fonction première des programmes: celle de diffuser le message des vendeurs[note]». A quand la prochaine saison de Plus belle la vie ? Assez vite, histoire qu’il ne vienne pas à l’idée des barakis de se la rendre réellement plus belle, la vie… Entre-temps, Béatrice a aiguisé sa plume et appris à faire accepter la fatalité (grèves de décembre 2011 : « Les grèves, compréhensibles, ne changeront rien à la réalité et à la cruauté de cette crise»), monter les uns contre les autres pour le plus grand intérêt du patronat («Le pays à l’arrêt jusqu’à Noël» ; « L’enfer des voyageurs a commencé»), créant le spectaculaire qui divise ( «La grève provoque la deuxième heure de pointe la plus embouteillée de 2015», Le soir, 20/10/2015, 1er article sur la page du site l’après-midi tout comme sur le site de La Libre le même jour : «Grève du rail: la 2e heure de pointe la plus embouteillée de 2015»), et insistant sur ce qui peut diviser plutôt que sur ce qui devrait fédérer la lutte: ce lundi matin, cette énième perturbation dans la circulation des trains avait ainsi de quoi irriter des navetteurs dont le parcours ferroviaire ressemble souvent à un parcours du combattant. Si vous y ajoutez des grèves tournantes –qui font que vous n’en prenez pas pour un mais pour plusieurs jours vu l’exiguïté et l’interconnexion du territoirebelge –, il y a de quoi mécontenter les plus empathiques» (Le Soir, éditorial du 20/10/2015).

Pendant ce temps, il faut continuer à faire croire – aidé par une agence de com’ – qu’on est un «média libre» détaché de tout intérêt mercantile[note] et qu’à sa lecture «j’y vois clair» ( Formidable oxymoron ! Clair le Soir… ) . Mais quand on fait ce qu’on ne dit pas– défendre l’intérêt des plus nantis –, il faut feindre qu’on réalise ce qu’on ne fait pas – offrir au lecteur une information objective –, et vendre l’illusion sous la forme dont on a le plus l’habitude: le slogan publicitaire. Ainsi, le Soir, via l’agence de pub Air, fait sa «campagne»: «Le Soir, je lis donc j’agis !». Didier Hamann, directeur de la rédaction du Soir, explique : «Nous voulons que Le Soir évolue vers un positionnement plus citoyen. On ne veut pas juste (Sic) informer. On veut aussi donner aux gens les clés nécessaires pour pouvoir agir. (…) Nous avons la conviction que nos lecteurs ne veulent plus être passifs et nous espérons qu’en nous lisant, ils voudront agir.» On croirait presque le manifeste d’un nouveau parti révolutionnaire. Le directeur de la rédaction revient toutefois assez vite au basique : «Aujourd’hui, lorsqu’ils consomment, les gens sont à la recherche de marques qui affichent des valeurs fortes en adéquation avec ce qu’ils sont et ce en quoi ils croient ». Les valeurs, ok, mais si possible « lorsqu’on consomme»(…les produits dont Le Soir fait la pub de préférence ). La messe est dite. Feignant de promulguer des conseils stratégiques aux syndicalistes, ils leur signalent au fond qu’ils ne doivent pas dépasser les limites que les médias définissent, édictent, et respectent : « Que les travailleurs refusent des mesures qu’ils jugent inégales et donc inacceptables est compréhensible et légitime, mais les syndicats doivent se méfier de créer l’inverse de ce qu’ils cherchent » (…) « ce blocage de l’autoroute – non annoncé pour le coup –, n’est pas du genre à consolider la popularité du mouvement syndical » (Le Soir, 20/10/2015). Ce sont les syndicalistes qui seraient la propre cause de leur impopularité, jamais les médias… On peut donc agir, mais pas trop, les chiens de garde trouvant préférable que vous « affichiez vos valeurs fortes » à la caisse du supermarché, sans oublier toutefois de sortir la carte. Dans les rangs camarades ! « Tout citoyen a le droit de manifester sa désapprobation à l’égard des décisions politiques. Toutefois la manière dont les protestations ont été “organisées”, lundi, est véritablement scandaleuse. » (Edito de La Libre, 20/10/2015). Tous ne sont pas condamnés de la même façon, comme la Lotterie nationale, vendue sur tous les supports médiatiques, et qui nous invite à devenir « scandaleusement riche »…

Dans ce contexte, n’attendez pas des pages qui expliqueraient et légitimeraient la colère du peuple. Comme l’énonce Acrimed (observatoire critique des médias français), « cette prise de parti médiatique en faveur des classes possédantes et des institutions qu’elles dominent passe par l’occultation de ces luttes elles- mêmes, et par la stigmatisation explicite des classes populaires quand celles-ci ont le mauvais goût de se rebeller »[note]. Cette absence de perspectives nourrissant l’incompréhension et la haine de l’autre – qui à leur tour alimenteront les unes des médias !

3. LA PUBLICITÉ ET SA NÉCESSITÉ

Alexandra DIEU

Tant que Bernard Marchant et les autres auront «conscience de l’importance du rôle de la publicité dans notre société et en particulier pour nos métiers respectifs», le lecteur sera considéré comme un produit que le journal met en contact avec l’annonceur qui est son client, l’information et le souci de sa qualité ayant dès lors peu d’importance au regard de cet objectif principal[note].

C’est là un principe de marketing, que la régie média belge qui « commercialise les espaces sur la RTBF 1 et 2 (notamment) » connaît bien, appliquant avec zèle les méthodes du neuromarketing : «Visez le petit. Préparez votre cible. Marquez-la au front le plus tôt possible. Seul l’enfant apprend bien (…) Les cigarettiers et les limonadiers savent que plus tôt l’enfant goûtera plus il sera accro. Les neurosciences ont appris aux entreprises les âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement».[note]

On pourrait attendre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), censé réguler les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’il veille à lutter contre tout cela. Issus de partis politiques ou même du monde de la publicité, la composition de ses membres instille un certain doute quant à une possible impartialité. Sandrine Sepul par exemple, membre du collège d’autorisation et de contrôle du CSA, n’est autre que la directrice du Conseil de la Publicité, «composé et financé par les associations professionnelles des trois partenaires de la communication publicitaire que sont les annonceurs, les agences de communication et les divers médias publicitaires»[note]. Hum ! conflit d’intérêt ? Mais non… seriez-vous complotistes à penser de la sorte ?

Le cas particulier de la RTBF : jetée dans l’arène de la concurrence

Quid de la RTBF alors, jusqu’ici – encore – chaîne publique[note] ? Prise dans un environnement compétitif, gérée par des managers, instrumentalisée par les partis politiques, soumise au diktat du chiffre et de l’audimat, colonisée par les idées publicitaires de la RMB (régie des médias belges), ne reste à la RTBF qu’à faire comme les autres.

Difficile donc de ne pas la rattacher à une même logique du chiffre, dès lors qu’elle formate ses programmes sur RTL-TVI – sans parler de la concurrence avec les chaînes françaises[note] – et a les yeux rivés sur les résultats d’audimat, véritable religion, de sa voisine privée. Et il faut dire qu’à ce niveau, notre gouvernement de la Communauté française de l’époque, a rendu un fameux service à RTL-TVI, et donc désavantagé sérieusement la chaîne publique qu’il est censé protéger. RTL Group, basé dans le paradis fiscal luxembourgeois, possède RTL-TVI, dont les locaux sont physiquement situés à Bruxelles. Première chaîne de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais Luxembourgeoise ! grâce à un montage juridique accepté par la Ministre de la Culture de l’époque Fadila Laanan qui avait signé un protocole de coopération avec le Luxembourg. Qu’est-ce que cela change ? Eh bien ! c’est que le Luxembourg est, comment dire?… un peu à l’instar de sa politique fiscale, moins regardant en matière de publicité. La chaîne ne doit donc pas se soumettre aux règles belges en matière de publicité, malgré sa diffusion nationale[note]…

La RMB, régie publicitaire «pluri-médias», ne s’en plaint pas, elle qui commercialise les espaces publicitaires de la RTBF, mais fait de même pour NRJ, La Première, Pure, Be TV, AB3, les sites internet de My Tf1, de la DH, de la Libre… conformisme dans – l’illusion de – la pluralité. Et cette pluralité, le CSA, censé nous protéger en contrôlant la qualité des médias, en joue admirablement. Vaste groupuscule dont les membres sont issus des différentes instances décrites ci-dessus, les pages de leur site internet présentant les différents groupes médiatiques (IPM, Rossel, Corelio, etc.) ne sont-elles pas reprises dans la rubrique trompeuse «L’offre de médias et le pluralisme en Communauté française». Au vu de leur même appartenance à des organismes privés, nous ne voyons aucune pluralité, sauf s’ils définissent celle-ci comme une diversification des instances indépendamment de leurs propriétaires qui se mélangent et partagent le même intérêt et la même idéologie. Comme le dit Alain Accardo, «L’existence d’un consensus de fond n’exclut pas, bien au contraire, un certain pluralisme d’opinion (que les revues de presse mettent en scène en lui conférant par là même plus de réalité qu’il n’en a (…)cette diversité n’empêche pas que les bourgeoisies, petites et grandes, nouvelles et traditionnelles – au sein desquelles les journalistes occupent aujourd’hui collectivement, en tant que corps professionnel, une position de force – aient en commun une même volonté de préservation de l’ordre existant».[note]

En attendant, pour satisfaire à ses obligations de chaîne publique, on s’arrangera comme on peut, par exemple en créant la RTBF3, support permettant notamment d’assurer sa fonction d’éducation permanente, mais objet d’un profond désintérêt de la part des « managers » de la chaîne publique.

4. QUI SONT LES VRAIS PATRONS DES JOURNALISTES?

Les groupes médiatiques que nous avons décrits plus haut sont la propriété de familles parmi les plus fortunées. Un petit classement[note]?

La famille de Nolf et la Famille Claeys (Roularta): € 134.913.000 et € 58.960.000 (116ème et 240ème fortunes belges)

Famille Van Thillo (De Persgroep): € 1.066.410.000 (18)

Famille Hurbain (Rossel): € 155.707.000 (100)

Famille Thomas Leysen (Corelio): € 45.564.000 (308)

Famille Baert (Concentra : € 45.800.000 (305)

Elizabeth Mohn (vice-présidente du groupe Bertelsmann qui possède RTL-group): 3,5 milliards de dollars[note]

Concernant IPM détenu par la famille Le Hodey, nous n’avons pas trouvé d’informations sur le niveau de fortune des propriétaires. Nous savons toutefois qu’Axel Miller, président du CA du groupe Maja (propriétaire d’IPM), gagnait à l’époque chez Dexia environ 170 000 euros par mois[note].

Dès lors, vous étonnerez-vous encore de certains éditos, comme celui de La Libre du 06 janvier 2014, faisant suite à une visite organisée par les syndicats à Bruxelles pour montrer les lieux où vivent les grosses fortunes fiscalement protégées, édito dans lequel le journaliste écrivait : «A la veille du week-end, les responsables syndicaux ont réalisé un“safari” dans Bruxelles, un mini-trip destiné à pointer du doigt les “espèces fiscales protégées” de Bruxelles. Amusant? Plutôt navrant…(…) la stigmatisation systématique des “riches”, telle que la pratiquent les syndicats, est déplorable. Alors quoi, il suffit d’être pauvre pour être honnête…? Un pays a besoin de riches. Pour investir, pour prendre des risques. Le système devrait d’ailleurs faire en sorte que les grosses fortunes, et les autres, trouvent un intérêt à placer leur argent dans l’économie réelle du pays plutôt qu’à chercher des rendements élevés ailleurs. Ce ne sont pas les riches qui sont responsables de la crise, mais bien ces apprentis sorciers qui ont profité des failles d’un système pour le faire déraper». […]

Certes ! on ne va pas mordre la main qui nous nourrit bien que, de toutes façons, les analyses sociologiques du champ journalistique et une relative connaissance des mécanismes de défense psychologique, permettent de comprendre que dans la plupart des cas, ils n’y penseraient même pas.

Et tout est à l’avenant. Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir, ancienne stagiaire au Fonds Monétaire International (FMI), qui a postfacé le livre sur Albert Frère (première fortune belge et parmi les plus grosses fortunes mondiales) «Albert Frère. Le fils du marchand de clous» ( Bruxelles, Lefrancq, 1998), notait dans l’ouvrage, il faut favoriser la «construction d’un capitalisme fort et conquérant (sic), permettant d’assurer la pérennité d’entreprises qui conservent leur centre de décision au pays». Amen!

Cette propagande rabâchée quotidiennement est plus efficace que la contrainte. Feignant parfois de déranger avec quelques reportages et émissions soi-disant subversifs qui ne sont là que pour créer du consensus : plus de riches, plus de pauvres, plus de classes ! Juste des individus mus par des intérêts et traversés d’opinions diverses. Jamais ils ne questionnent radicalement le problème, n’offrent les explications qui permettraient de comprendre l’état du monde; jamais ils n’expliquent ce qui motive la colère du peuple. Déjà, lors des émeutes de Seattle, Béatrice Delvaux, actuelle éditorialiste en chef du Soir, nous apprenait à penser comme il faut: «le “non” radical à la mondialisation est intenable dans un monde où le consommateur pose tous les jours des gestes qui font sortir les entreprises des frontières ». Et si vous n’aviez pas compris : « le marché reste le mode d’organisation le plus efficace de la vie économique — notamment parce que tous les autres ont montré leurs limites». C’était le 2 décembre 1999[note].

POUR CONCLURE, ET ÉBAUCHER LA DÉFINITION DE CE QU’EST UN VRAI MÉDIA[note]

Mr Iou

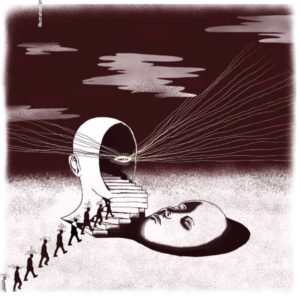

Que peut-on conclure de tout cela? Ceux qui possèdent les médias, censés nous rendre plus clair le monde, rapprocher ce qui est lointain, nous aider à comprendre, nous faire vivre ce qui n’est pas directement accessible par nos sens, sont en fait des laquais du pouvoir, des administrateurs de banques et de grandes marques automobiles ; membres de Think Tanks ultra-libéraux et puissants, de fédérations patronales, issus de grandes familles, la possession des principaux médias leur assure un contrôle de la pensée sous le faux-semblant d’une pluralité de surface.

La réalité que nous présentent les médias est donc une pure fabrication censée les protéger au mieux. «On peut dire que la représentation médiatique du monde, telle qu’elle est fabriquée quotidiennement par les journalistes, ne montre pas ce qu’est effectivement la réalité mais ce que les classes dirigeantes et possédantes croient qu’elle est, souhaitent qu’elle soit ou redoutent qu’elle devienne. Autrement dit, les médias et leurs personnels ne sont plus que les instruments, plus ou moins consentants et zélés, dont la classe dominante a besoin pour assurer son hégémonie. Comme tels, ces instruments doivent être démontés et combattus avec vigueur et sans relâche – ce que ne font malheureusement pas les organisations de la gauche institutionnelle, qui ont renoncé à la critique de classe et sont toujours prêtes à pactiser avec l’ennemi au nom de la bienséance républicaine, du réalisme politique et de la nécessité d’exister médiatiquement»[note].

J’ajouterais que même parmi ceux qui ne pactisent pas avec l’ennemi, il y a, dans un monde où l’image a pris tant d’importance, une quête continue du «moment médiatique». Ceux qui aspirent à une autre société ne voient parfois très paradoxalement leur salut qu’en terme de visibilité dans les médias de masse. Pourtant, ces derniers sont en parfaite opposition avec les aspirations de ceux à la recherche d’une société décente. Pensant avoir gagné une minute à la «une», ils demeurent en fait les grands perdants[note].

Il faut démonter et combattre donc sans relâche ces organes pérennes et délétères anti-démocratiques, tout en créant d’autres médias qui, eux, serviront de support à la défense de la vérité et à la voix du peuple. Sans cela, il faut croire que les luttes ne mèneront à rien de consistant… «un mouvement de masse dépourvu de tout soutien médiatique et devant lutter contre une presse résolument hostile est pour le moins handicapé…»[note].

Rechercher à ce qu’ils nous représentent constitue une perte de temps immense. Dotés de telles structures, les médias de masse ne peuvent élucider les mécanismes d’exclusion et amener par la pensée critique à un véritable changement. Nous voyons donc que ces médias qui cherchent à se faire passer pour de simples témoins décrivant une réalité, la créent de toute pièce: en choisissant d’omettre une information, de focaliser son attention sur un fait, ils élaborent une représentation médiatique du monde qui n’est que son apparence. Pensant le monde de manière faussée, nous ne pouvons donc pas agir, contrairement à ce que disent leurs slogans.

Nous pouvons attendre qu’ils changent. Ou faire vivre notre propre média. A nous de choisir.

Un vrai média d’information doit selon nous se distinguer par différents critères:

- ne pas dépendre de structures qui utilisent les médias comme instrument idéologique au service de leurs intérêts, comme on l’a montré ci-dessus;

- ne pas être financé par de la publicité, même par des organismes non commerciaux comme des ONG;

- ne pas cohabiter pacifiquement à côté de la presse dominante, mais s’attacher à en faire une critique radicale et à mettre au jour ses fonctionnements;

- être radical dans son approche des faits, c’est-à-dire prendre les problèmes à leur racine;

- faire un travail de recherche de la vérité, s’approcher le plus possible du traitement objectif de l’information, sans se priver de certains sujets sous le faux prétexte d’anticiper la réaction des lecteurs (argument spécieux qui occulte le fait que c’est plutôt la réaction des actionnaires et des publicitaires que les patrons de rédaction anticipent).

Alexandre Penasse