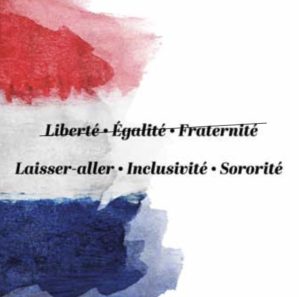

L’année 2015 n’a pas vraiment bien commencé. L’attentat meurtrier du 7 janvier contre la rédaction de Charlie Hebdo a frappé de stupeur l’Europe entière et installé un climat d’insécurité qui n’est guère propice à la réflexion et encore moins à une quelconque action politique d’envergure. Pourtant, affronter les enjeux écologiques et sociaux avec lucidité et audace est plus impératif que jamais pour tarir les sources de violence que créent les désordres actuels et installer un climat de paix, de confiance et de stabilité.

C’est précisément de climat dont nous serons appelés à parler dans les prochains mois. La conférence mondiale sur le climat (ou COP21) aura lieu en grandes pompes à Paris du 30 novembre au 11 décembre ; elle devrait déboucher sur un nouvel accord « ambitieux», est-il annoncé, engageant tous les Etats membres de l’ONU dans un processus contraignant permettant enfin d’infléchir la courbe des rejets de Gaz à effet de serre ( GES).

J’ai les plus grands doutes quant à l’issue véritable des débats de cette nouvelle méga-conférence. Certes, il y aura sans doute un engagement commun solennellement proclamé dans l’ambiance habituelle d’autocongratulation qui termine ce genre d’évènement. Mais les engagements solennels n’ont guère de valeur ni de portée s’ils ne s’accompagnent pas de mécanismes efficaces permettant leur mise en œuvre. On a vu ce qu’a apporté le Protocole de Kyoto, célébré à l’époque (en 1997) comme une grande première porteuse d’avenir. En confiant au marché les clés de la réussite, avec en sus les moyens légaux d’échapper aux contraintes, les signataires programmaient l’échec du protocole. L’aveuglement généralisé des associations de protection de l’environnement et des partis écologistes, qui se sont contentés de dénoncer le retrait des Etats-Unis sans mettre en cause le caractère totalement inadéquat du mécanisme lui-même, n’en est que plus navrant.

La dynamique du développement, même accolé du qualificatif séduisant de durable, qui vise à accroître en permanence la croissance des activités économiques ne peut déboucher ni sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre ni sur un retour à l’équilibre écologique. Les réductions obtenues par des changements technologiques ne peuvent être que temporaires si elles ne s’inscrivent pas dans une perspective de mutation profonde qui implique l’abandon du productivisme et du consumérisme.

Dans les pays développés, la surconsommation doit faire l’objet de politiques dissuasives ambitieuses. A défaut, les larmes versées sur le sort malheureux des populations démunies et affamées du Sud ne peuvent être que des larmes de crocodile. Il est peu vraisemblable que les grands rassemblements de décideurs politiques, accrochés à leurs certitudes héritées du passé et convaincus de la nécessité de poursuivre tous, les uns contre les autres, leur objectif de croissance, débouchent sur des engagements novateurs, surtout si l’unanimité est requise.

Je crois profondément par contre à la possibilité d’un autre scénario: quelques États, parmi les plus menacés par les désordres écologiques croissants, prennent conscience de l’urgence du changement de paradigme économique et font le pari de le mettre en œuvre. On peut rêver d’une Belgique, qui s’engage dans une telle voie. La conscience de voir la mer atteindre un jour la périphérie bruxelloise devrait constituer un incitant majeur.(1)

Le contexte politique actuel ne nous permet pas d’espérer que ce rêve se transforme bientôt en réalité … A défaut d’initiative d’envergure sérieuse à attendre de la classe politique, il n’est pas interdit de penser que bon nombre de nos concitoyens acceptent, chacun à leur niveau, de jouer un rôle positif en modifiant leur régime alimentaire.

Il s’agit tout simplement de réduire sa consommation de viande en choisissant de renoncer à toute viande d’origine industrielle au profit de produits paysans garantis d’origine locale ou régionale. Sans déséquilibrer le budget consacré à l’alimentation, il est parfaitement réaliste d’accroître sa part végétale et de ne faire appel qu’à des produits animaux d’origine paysanne (certifiés bio ou non).

On peut légitimement se poser la question de savoir en quoi ce changement de régime alimentaire peut influencer en quoi que ce soit le climat. Sans doute, en rien du tout si seulement quelques personnes isolées font ce choix; par contre si par contagion culturelle, une part importante de la population y adhère, l’impact peut être important au point de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.

L’accent mis, à juste titre, sur la production et la consommation d’énergies fossiles comme cause principale d’émission de CO2 (le gaz à effet de serre le plus abondant) et la focalisation sur les secteurs gros consommateurs comme la grande industrie, les transports routiers, la production d’électricité par les centrales thermiques ou encore le chauffage ont eu pour conséquence de laisser dans l’ombre d’autres contributions importantes voire essentielles. C’est le cas de la déforestation. Les forêts piègent le CO2 ; l’abattage des arbres a pour conséquence une réduction de ce piégeage. C’est aussi le cas du changement d’affectation des sols: les sols contiennent de grandes quantités de carbone, le labourage a pour conséquence le relargage de ce carbone dans l’atmosphère.

On comprend donc que l’élevage, lorsqu’il fait appel à une alimentation composée à base de soja et de maïs, a un impact nécessairement important en termes de rejets de CO2, surtout lorsqu’il s’agit de cultures pratiquées sur des zones déboisées comme au Brésil. Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja. L’expansion du soja et de l’élevage a lieu au détriment de la forêt amazonienne.

Chaque année, 25 000 km² de forêt disparaissent. L’Europe importe massivement le soja brésilien pour l’alimentation des animaux d’élevage. Le consommateur de viande européen, par ses choix, pèse donc directement sur le bilan carbone du Brésil mais participe aussi à la destruction de la forêt amazonienne. La FAO (Organisation des NationsUnies pour l’Alimentation et l’Agriculture) a calculé que l’élevage dans le monde est responsable à lui seul de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que les transports(2). Ces gaz sont non seulement le CO2 relâché du fait de la déforestation et du labourage mais aussi le méthane résultant de la digestion des ruminants et de la fermentation de leurs déjections et enfin le protoxyde d’azote (N2O) résultant de l’épandage des engrais azotés et des rejets d’ammoniaque. Je rappelle que le méthane a un pouvoir absorbant qui vaut 23 fois celui du CO2. Pour le N2O (protoxyde d’azote) le rapport est 296!

Cette évaluation globale fait l’amalgame entre la production industrielle de viande, avec confinement d’animaux sur des surfaces restreintes, et l’élevage lié au sol. Dans ce dernier cas, il s’agit d’élevages de volailles et de porcs en plein air et de bovins en pâturage. L’impact de l’élevage lié au sol sur le climat est évidemment réduit, ne fut-ce que par le fait qu’il limite forcément le nombre d’animaux, remplace le soja par l’herbe de prairies naturelles, renonce aux engrais azotés chimiques et réduit considérablement les transports.

Pour le consommateur des pays riches, manger uniquement les produits animaux issus de l’élevage paysan et renoncer aux produits des usines à viande est un acte politique quotidien d’une importance capitale pour la planète comme le rappelle avec pertinence et conviction le scientifique repenti qu’est Pierre Hinard(3). C’est un acte politique d’autant plus stimulant qu’il est agréable (la saveur des produits est incomparablement supérieure) et bénéfique pour celui qui le pose (il s’en trouvera mieux portant).

On n’oubliera pas la satisfaction morale éprouvée du fait de cesser de contribuer à la privation de nourriture des petits brésiliens et à la destruction des conditions de vie des peuples de la forêt. Tout le monde est gagnant sauf les multinationales de l’agroalimentaire.

Paul Lannoye

- E.M.Conway et N.Oreskes, L’effondrement de la civilisation occidentale, éd. Les Liens qui Libèrent, 2014.

- FAO : « Tacking climate change through livestock » — 2013

- Je ne peux qu’inciter vivement le lecteur intéressé à dévorer son essai publié chez Grasset : « Omerta sur la viande » — 2014. Relire aussi le dossier de D.Cauchy et R.Gomez Canca : « 10 bonnes raisons de manger moins de viande. La qualité plutôt que la quantité » ; édité par le Grappe — 2012.