…, SEMIRA, …, MAWDA(1), ET CETERA

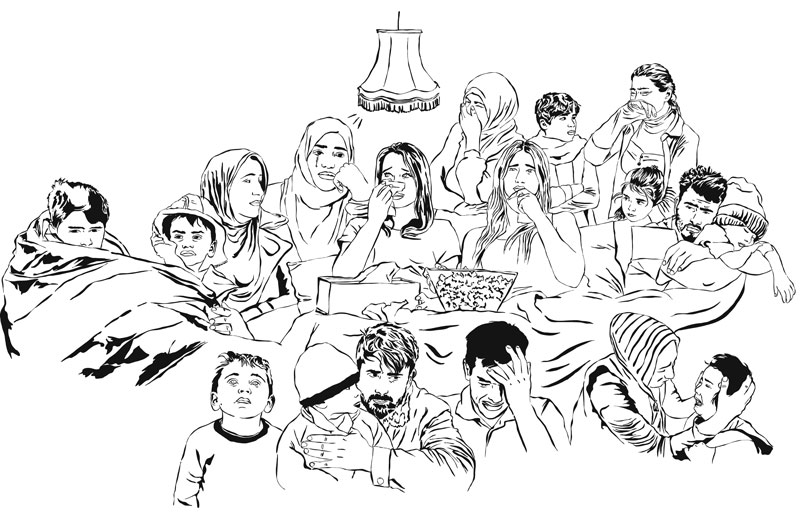

Cela vous étonne encore ? Qu’une petite fille meure tuée par des policiers ? Comme ses frères, ses sœurs, les pères, les mères, qui quittent un pays qu’ils n’auraient, dans d’autres circonstances, jamais fui. Comme Bakari, qui lors de ces dix tentatives de traversée de la Méditerranée, nous disait : « La première fois, c’est une dame qui est décédée. On l’a jetée dans l’eau. Après les gens ont commencé à mourir. Celui qui meurt on le prend, on le jette dans la mer. 25 sont morts ». Comme ceux qui restent là-bas chez eux et crèvent de faim, de soif ou d’avoir trop travaillé dans les mines de cadmium, de cobalt, de tantale, ou dans les fumées des décharges où brûlent les plastiques de nos objets devenus obsolètes.

On connaît la rengaine, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes aujourd’hui, alors qu’en 1985 des « chanteurs sans frontières » entonnaient « L’Éthiopie meurt peu à peu », spectacle visant juste à écarter la quotidienneté de la chair en décomposition qu’allait connaître l’Afrique, et les autres. Ils y étaient déjà habitués, esclaves séculaires, alors que les stars occidentales s’engraissaient encore et toujours. Il y a encore ceux qui s’endorment et ne se réveillent pas, en hiver, en été, toute l’année, sous les ponts, dans les interstices des gares, qui nous font dire, chaque fois, comme le Beaujolais nouveau revient, que « le sang nouveau est arrivé »(2). Certes, la différence se situe dans l’origine de la mort, percutante et proche pour Mawda, isolée et lointaine pour la grande majorité, mais toutes ces morts ne sont pas des accidents, on l’oublie trop souvent, mais l’aboutissement d’une logique.

C’est parce que nous nous résignons à ne plus vouloir changer ce monde (« c’est comme ça, que veux-tu y faire ? On ne pourra pas changer la société ! ») que d’autres ne trouvent que cet ultime espoir, désespéré, qu’est la fuite de leur pays, exode massif qui n’est qu’un prélude à l’effondrement global de notre civilisation. Notre résignation, si ce n’est pas de l’anesthésie, signe, à chaque fois, leur arrêt de mort. Mawda, si elle était partie de Libye ou du Maroc, se serait noyée, peut-être. Personne ne l’aurait su. Les photographes n’auraient pu capturer l’image de ses parents éplorés, côtoyant dans les journaux les annonces pour voitures et autres smartphones. Elle aurait rejoint le rang des anonymes qui meurent sur l’autel du capitalisme, comme ces cadavres sans nom que l’on retrouve dans le désert près de la frontière mexicaine. Nous l’écrivions en 2016, alors que la photo mise en scène du petit Aylan faisait le tour du monde: « un enfant mort sur le sable dont la vue nous est épouvantable. Photo choc qui suit les précédentes et précède les prochaines, et toutes celles qui ne seront pas prises ou ne seront pas publiées. Vous l’avez vue la photo, celle qui cache tous les morts qu’engendre notre monde à l’agonie ? Elle est le symbole du spectacle médiatique ».(3)

Nous ne sommes pas insensibles, pour répondre aux attaques probables de ceux qui voudront éviter de discuter du fond de ce que nous disons. L’émotion est une évidence, elle est importante mais devient utile et subversive si elle ne se cantonne pas à suivre la règle du mort kilométrique, que l’indignation ne demeure pas cette chose froide, flasque et incomplète inversement proportionnelle à la distance de la tragédie. En dehors de cela, elle demeure futile, individuelle et égoïste, comme ce type qui pleure en voyant passer le corbillard d’un inconnu. À Gaza, ces derniers jours, mois, années, ce sont des centaines de cadavres d’enfants qui sont venus emplir les morgues de la ville. Mais la tête et la balle étaient à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Les cris, rares, laissent le silence dominer, préparant les futures Bullet in the head. Là-bas comme ici, ceux qui tuent savent qu’ils le peuvent, l’impunité, cette perception tacite de ce qu’on peut faire ou ne pas faire, dictant les comportements.

TOUJOURS UN « ACCIDENT »…

Que les autorités et les médias jouent le jeu de l’accident vous offusque? Qu’ils pèsent leurs mots, euphémisent leurs propos vous questionnent ? Mais c’est ce qu’ils font à longueur de temps. Le 22 mai dans Le Soir : « Les causes de la mort d’une passagère de 2 ans restent floues. Les réseaux kurdes sont réputés comme extrêmement dangereux ». « Une passagère », pas une enfant. Il faut, comme disait George Orwell, que les mots suscitent le moins possible d’images mentales, ils doivent être vides, pauvres, pour créer le flou que les journaux feignent de décrire alors qu’ils le créent eux-mêmes. Une passagère, c’est n’importe qui dans un véhicule qu’il ne conduit pas, un enfant c’est un être humain qui est dans un âge précoce de sa vie et qui est désigné ainsi pour cette seule raison. C’est donc un être vivant qui aurait dû, normalement, avoir encore beaucoup d’années à vivre, mais qui a « reçu une balle dans la joue », pas dans la tête(4). Évoquer par ailleurs « les réseaux kurdes » dans cette même phrase permet de détourner l’attention du lecteur pour ne pas qu’il s’imagine un être en uniforme bleu représentant la police comme un meurtrier, mais les réseaux kurdes « extrêmement dangereux », à l’origine de tout cela, et donc in fine responsables de la mort de la petite. Tout cela est donc « flou » pour ceux qui ont le pouvoir de représenter la réalité, et ce qui doit demeurer flou, c’est surtout ce qui pourrait être trop clair.

« Ce n’est vraiment pas un gros effort pour nous (…) On a eu un Soudanais l’autre jour, on lui a dit : « On va te faire écouter de la musique de chez nous ». On lui a fait écouter Jean-Sébastien Bach. Je lui ai demandé s’il aimait bien, il a ouvert ses yeux et il a dit : « J’adore la musique classique. D’ailleurs quand je serai en Angleterre, que j’aurai trouvé un logement, ce que je veux devenir, c’est violoniste dans un orchestre symphonique ». Quand vous voyez un type d’un mètre quatre-vingt-dix, que vous auriez plutôt, euh, envoyé, euh, pour être technicien de surface, ou basketteur s’il est un peu sportif… non non, c’est pas son objectif, il veut être violoniste : un futur Yehudi Menuhin »*

On ne parlera donc pas des « réseaux » de cette Europe qui fait « surtout pression sur la Turquie pour qu’elle maintienne la misère et la souffrance loin d’elle (…) Une fois protégés de la contagion, les Européens s’inquiètent beaucoup moins du sort de ces gens ».(5) On ne dira pas que celui qui a été l’ami des dirigeants européens, Erdogan, a soutenu l’EI et appuyé le front Al-Nosra(6). Ne parlons pas non plus de la destruction de l’Irak ou de la Libye ou, plus loin, de l’assassinat par la Belgique de Lumumba qui, s’il avait dirigé le Congo, aurait évité bien des morts et des réfugiés, mais aussi réduit drastiquement le chiffre d’affaires des multinationales qui exploitent les matières premières qu’on retrouve, notamment, dans les smartphones… Ne parlons pas non plus de Thomas Sankara, président du « pays des hommes intègres », assassiné par son bras droit Blaise Compaoré, avec le soutien de la CIA et la France parce qu’il voulait l’indépendance de son pays, qui demeuré en vie n’aurait pas vu Bakari et les autres réfugiés fuir le Burkina Faso. Voilà pourquoi, toujours, « le langage politique doit donc principalement consister en euphémismes, pétitions de principes et imprécisions nébuleuses (…) Cette phraséologie est nécessaire si on veut nommer les choses sans évoquer les images mentales correspondantes ».(7)

« DÉVELOPPEMENT » ET IDÉOLOGIE DU SELF-MADE MAN

Cette dissimulation des causes de la misère du monde derrière une façade de normalité peut avoir lieu du fait de l’idéologie du développement qui, plaçant tous les pays sur une sorte de continuum, considère que certains seraient plus en avance que d’autres – les pays de l’Union européenne par exemple –, alors que d’autres, « en retard », devraient se rattraper. Cette croyance nécessitant qu’on n’établisse surtout aucun lien entre le développement des pays riches et le sous-développement des pauvres, il s’agira toujours d’occulter les responsabilités des premiers dans la détresse du Sud pour se focaliser sur les cas individuels. Ainsi, on restera muet sur le rôle des premiers dans le « retard » des seconds, mais aussi et surtout sur le fait que notre mode de vie n’est pas généralisable, et que penser que tous puissent faire comme les riches – pays ou sujets –, est une aporie. Cette idéologie du développement socio-économique se greffe aussi sur la perception subjective du développement individuel, transformée en idéologie du « self-made man ». Faisant fi des déterminismes sociaux, on considérerait que celui qui a réussi « à la force des ses poignets », a plus de mérite. Il en résulte inévitablement que les pauvres sont encore perçus comme les seuls responsables de leur situation, découlant de là qu’ils « sont nécessairement bien pour quelque chose dans ce qu’il leur arrive », et qu’ils n’ont pas droit à la même attention. Une partie de la population continue donc de penser que la vie de certains a moins de valeur que d’autres.(8)

Les réfugiés, les enfants de classe populaire, les « arabes », les clochards, les parents de milieux pauvres, en somme, tout ce qui n’est pas de la classe bourgeoise, sera traité un jour ou l’autre de façon inhumaine. Il faut avoir été dans un combi de flics, voir ce qu’ils sont capables de faire à un Belge blanc issu de la classe moyenne, pour imaginer ce qu’ils sont capables d’infliger à un « sale immigré », certains d’avoir l’appui de leur hiérarchie(9). Il faut voir ce qu’ils font des gosses de pauvres, dans les classes de l’enseignement spécialisé, antichambre de l’enseignement professionnel, dont les filles viendront faire les ménages des bourgeois, si ce n’est pas leur corps qu’elles devront leur offrir pour quelques euros. Il faut voir ce qu’ils font des détenus dans les cellules de Saint-Gilles, Forest, Tournai, Namur, ou des réfugiés dans les centres de détention… Pensiez-vous dès lors qu’ils traiteraient autrement une certaine catégorie de « défavorisés » ?

LA PENSÉE ORTHODOXE DES « REFUGEES WELCOME »

Croyant se départir de la logique dominante, la pensée libérale de gauche reproduit toutefois son mode de pensée si elle ne se soucie que de l’accueil de ceux qui partent sans se soucier des causes de leur départ. Elle rapproche d’emblée l’acte de fuite du seul choix subjectif. S’il faut penser l’accueil, ce n’est cependant pas suffisant, car en se limitant à cela on ferait comme un type qui sortant chaque soir de chez lui, ramasserait le gars qui tombe quotidiennement sur son trottoir sans se poser de questions sur l’origine de sa chute. Ainsi, il répondrait au devoir d’assistance à personne en danger, mais sans vouloir reconnaître que c’est le sol devant chez lui, glissant, qui provoque la chute. Lorsqu’on tenterait de lui expliquer, toute son attitude indiquerait qu’il ne veut pas changer de revêtement et préfère assister indéfiniment la personne qui tombe. Certes, c’est bien mieux que le type qui fait semblant de ne pas le voir et le laisse sur son trottoir, attendant que l’ambulance arrive. Mais les deux réactions caractérisent un refus de chercher l’origine des choses : le premier, souvent dans une dissonance cognitive qu’il cherche à résoudre en se convainquant qu’il est un « homme bon » et que le trottoir n’est pas si glissant (que le monde n’est pas si mauvais…), le second en décontextualisant totalement la situation et en faisant du badaud le seul coupable de sa chute, en refoulant totalement la question du revêtement de sol.

« On ouvre la porte à des gens qui sont jeunes et ils sont tous magnifiques, ultra-reconnaissants. Ils nous donnent en plus le sentiment d’être utiles et pas de juste être là à consommer, à polluer,

à mourir après, un jour »*

Dans le contexte des réfugiés, le premier préfère croire en la solution naïve et dangereuse de l’ouverture multiculturaliste. Il apparaît pourtant « de plus en plus clairement que la solution n’est pas d’« abattre les murs et de laisser entrer tout le monde », comme le scandent dans leur idéalisme simpliste les gentils « gauchistes » à la mode libérale. Non ; la seule solution viable serait d’abattre le vrai mur : non pas celui érigé par les services de l’Immigration, mais le mur socio-économique. Autrement dit, de changer la société afin que les gens ne cherchent plus désespérément à fuir de chez eux. »(10) Il faut donc choisir : changer le revêtement ou continuer indéfiniment à ramasser ceux qui tombent, en sachant au vu des désastres climatiques et du risque nucléaire, pour ne nommer que ceux-là, que c’est bientôt nous-mêmes qu’il faudra accueillir.

Il va de soi, à nouveau pour anticiper les êtres de mauvaise foi et récuser leurs caricaturales insultes, que le comportement du type qui accuse encore le piéton d’être tombé et l’en rend responsable, le laissant à même le sol, ne constitue par pour nous une solution et que nous n’avons pour ce sujet que mépris. Mais il serait hypocrite, ce qu’affectionne une mouvance de gauche antifasciste qui ne remet jamais en question, si ce n’est parfois dans le discours, l’origine du mal – un modèle de société productiviste qui valorise nos pires instincts –, de ne pas critiquer celui qui ramasse le piéton sous le seul prétexte que ce serait faire le jeu de celui qui le laisse crever (le jeu de l’extrême droite en somme). Et donc, il ne s’agit pas de généraliser notre critique à l’ensemble de la personne et par là de dénigrer son intervention ponctuelle altruiste, mais de dire que cela ne constitue pas une action politique. Si le sujet s’en complaît toutefois, conscient qu’il ne touche pas aux causes du mal qu’il soulage dans ses effets, il devra savoir que c’est parce qu’il y trouve sans doute une satisfaction personnelle égoïste et une confirmation de son mode de vie.

Disons seulement que l’aide n’est pas qu’altruiste et qu’elle permet au sujet d’oublier qu’il sait – que le sol devant chez lui est glissant et qu’il pourrait y faire quelque chose, soit que le monde est profondément mauvais –, et de réaliser ainsi une forme de « « désaveu fétichiste » : « Je sais, mais je ne veux pas savoir que je sais, donc je ne sais pas ». Je suis au courant, mais je refuse d’en assumer pleinement les conséquences afin de pouvoir continuer à faire comme si de rien n’était ».(11) Il faut donc croire que s’il y a un comportement inné dans l’aide apportée à son prochain, y réside également une tentative de « faire comme si de rien n’était ». Pour être plus clair : « Celui qui s’indigne moralement devant les images de la misère et des massacres qu’on porte à sa connaissance, alors qu’un sentiment d’horreur effectivement éprouvé et pas seulement mimé lui ferait vite comprendre l’obscénité qu’il y a à ajouter la déclamation à l’impuissance, que cherche-t-il sinon la satisfaction narcissique de s’éprouver comme une personne sensible et civilisée, de s’exhiber tel, et de se dissimuler à lui-même son angoisse d’être pris dans ce cauchemar réel de fin du monde. De même, les foules rassemblées par les promoteurs de telle ou telle bonne cause platonique s’occupent surtout à s’admirer elles-mêmes d’être là réunies dans l’euphorie d’une généreuse unanimité dont elles sont bien tranquilles qu’elle est sans conséquence, qu’elle ne les engage à rien. Et à cet égard bien peu de choses différencient les bons sentiments de la propagande humanitaire, démocratiste, antiraciste, des appels au meurtre de vedettes de la violence simulée, comme bien peu de chose sépare, par la conscience, les foules d’émeutiers d’un soir de celles qui s’assemblent pour d’autres « transes urbaines », où l’on s’enivre d’identification mimétique en vibrant sous les coups de la musique de masse »(12). Certes, il demeure aujourd’hui plus confortable de verser 2,50 euros par mois à Oxfam, Amnesty ou Médecins sans frontières que de se passer de smartphone.

LES VICTIMES « MÉRITANTES » DE NOTRE MODÈLE

On restera encore étonné de cette différence de traitement en constatant l’élan de solidarité envers les réfugiés, relayé par divers groupes et institutions officiels, comparée à leur relative indifférence pour la misère endémique. C’est comme s’il existait une catégorisation entre bons et mauvais pauvres. Pour les premiers, des motions communales, des interpellations, des cris, des indignations. Pour les seconds, quelques restos du coeur, et beaucoup de silence. On pense savoir pourquoi. Dans les deux cas, on ferait flotter l’idée d’un choix non déterminé dans l’historique de la personne : le réfugié serait parti et il faudrait l’accueillir, tous les accueillir : « welcome » ; le clodo aurait décidé de vivre en rue et c’est comme ça. Encore, s’il faut le répéter, il s’agit non pas d’opposer misère importée et misère autochtone, de dire que l’une serait moins pire que l’autre, de faire le jeu de l’extrême droite capable d’opposer ces deux groupes, instrumentalisant le sd(f) dans le seul but de monter(13) la population contre les réfugiés, ce n’est pas cela notre propos. Ici, il s’agit de tenter de comprendre pourquoi, malgré que clochards et réfugiés soient les produits d’un même système socio-économique, l’attitude bienfaisante à leur égard puisse varier. Patrick Declerck, qui a travaillé des années avec les clochards de Paris, décrit cette soi-disant liberté existentielle du type qui aurait « choisi la rue », comme une absurdité : « Qui ose l’odieuse et désinvolture injure de penser, un instant, que l’on vit à la rue parce que l’on veut cela ? Parce que l’on aime cela ? Qui. Mais tout le monde, tout le temps… ».(14)

Et il n’y a au fond pas plus de liberté existentielle chez les êtres qui fuient leur pays. Mais la pensée commune surdétermine la plupart du temps les possibilités individuelles, occultant les raisons socio-économiques et géopolitiques qui créent clochards et réfugiés. Si le réfugié plaît davantage à la gauche bourgeoise et le clochard dégoûte, c’est que ces deux attitudes découlent d’une seule et même cause qui se présente sous la forme d’une intention peu ou pas consciente : ne pas voir, ne pas savoir. Dans l’accueil décontextualisé d’une gauche libérale, est présent cette idée que celui qui quitte son pays a fait un choix, alors que c’est d’abord un non-choix, et qu’il aurait de loin préféré ne pas devoir fuir un pays et des êtres qu’il aime. Et si la sollicitude est plus grande envers le réfugié qu’envers le clochard de son quartier, c’est que le premier a ce côté exotique qui nous rappelle moins en quoi nous sommes aussi responsables de ce qu’il est : la distance de son pays d’origine joue comme protection et éloigne de l’esprit notre participation, infime ou considérable, à la misère du monde.

« Autant vous dire tout de suite : l’action politique c’est même pas la peine, ou alors vous avez 18 ans et vous avez une motivation de dingue et vous dites : « Quand j’aurai 50 ans, j’aurai réussi à faire quelque chose ». Dans un monde aussi complexe politiquement et administratif, le concret c’est le pied, c’est l’aide immédiate, ça fonctionne, c’est fantastique. C’est presque une drogue, ça me donne le même plaisir que quand je signe un gros contrat. C’est trop bon, c’est vraiment l’orgasme humanitaire »*

En somme, dans l’un, on ne voit pas (ou on peut mieux l’occulter) le système inégal qui a créé cette misère et auquel nous participons : on peut aider sans que ça nous ramène à la gueule qui nous sommes. C’est un type de pensée coloniale. On aime alors faire des héros, morts ou vivants. Ils nous font oublier d’où ils sont issus, deviennent pures extractions de la matière sociale, sans aucun lien, en somme des individus comme on en veut. Pourtant, le colonisateur « aura beau se rassurer « j’ai toujours été ceci ou cela avec les colonisés », il soupçonne, ne serait-il aucunement coupable comme individu, qu’il participe d’une responsabilité collective, en tant que membre d’un groupe national oppresseur »(15) Ainsi, nous aussi, nous aurons beau nous rassurer en accueillant les réfugiés sans en accepter la révolution qu’il faudrait pour éradiquer les migrations forcées, nous savons que nous participons d’une société profondément inégale, que nous y avons notre part de responsabilité, et que nos actions individuelles de solidarité n’y changeront rien.

L’INSERTION, LA RÉUSSITE ?

Le « Welcome » marque automatiquement la supériorité(16), reléguant dans un même temps les questions de la misère locale et du modèle funeste de la société hôte. Car les « damnés de la terre » une fois « insérés », auront-ils réussi ? « Insérés » à quoi au fait ? À une société où l’on se bat pour obtenir un emploi, où la misère est structurelle, où vivre plus vieux doit automatiquement signifier travailler plus longtemps, où les jeunes doivent « rêver de devenir milliardaires » (Macron). Comme le dit Patrick Declerck pour les clochards : « même jusqu’au seuil de la mort et de l’hypothermie, on va encore les faire suer d’espoir, de notre espoir, les pauvres. C’est pas pour éviter qu’ils crèvent qu’on les aide, non, c’est parce qu’à moitié morts, congelés, transis, comme ils sont, il reste encore peut-être un micro-poil de petite chance d’en faire des citoyens honnêtes et productifs »(17). Le réfugié devenu salarié, mettant son bulletin dans les urnes à chaque élection, cotisant, partant en vacances, motorisés, ses enfants scolarisés, déambulant en supermarchés, aura-t-il réussi ? Ou sera-t-il devenu un individu occidental ? Ira-t-il soutenir les nouveaux réfugiés, pendant qu’on continue les guerres qui font que d’autres tentent leur chance et partent ? Réussir quoi donc ? À s’adapter à un mode de vie destructeur du lien et de la vie ? À poursuivre sa petite existence et devenir comme les autres, oubliant par son mode de vie même ses frères de désespoir qui continuent à partir et à crever ? Partir est un échec, arriver et « réussir » aussi; au-delà de la personne, de sa joie qu’on comprend bien d’obtenir des papiers, d’être acceptée, considérée enfin. Mais le modèle est un échec. Bakari nous l’avait dit : l’Europe l’avait dégoûté. Il l’avait compris, lui qui ayant épuisé la solidarité des autochtones, s’apprêtait à rejoindre les misérables locaux, qu’on allait dès lors vite oublier. Et il ne faudrait pas qu’un réfugié crache dans la soupe, il y aurait, rapidement, un retour de louche…

Chaque infime « intégration réussie » certifie et conforte la pensée occidentale, mais le modèle est pourri. On ne force pas les gens à tout quitter dans une société décente, à oublier leur histoire, leurs ancêtres, à laisser leurs vieux sur place ; on ne les force pas à s’intégrer, à faire comme nous, « comme il faut », alors que nos conquêtes sont à l’origine de tout cela. Il y aura encore beaucoup de Mawda, il y en a tous les jours. Notre mode de vie, et notre modèle occidental, repose sur les cendres de ceux qui l’ont rendu et le rendent possible. Il ne faudrait pas que ce soit juste la proximité de Mawda qui nous frappe, pour une fois, alors que l’information aura été chassée par une autre, tenter de ne pas oublier ce que son meurtre contient comme potentiel subversif : l’idée que c’est tout un monde qu’il faut refaire, ce monde dans lequel on détruit des pays pour assurer nos fournitures en pétrole, ce monde des Rana Plaza et des Foxconn, des mines congolaises et des bars à gosses de Thaïlande, des snipers israéliens et des flics à la gâchette facile, des chambres de la mort américaines et des murs de séparation, des milliardaires et des sdf… ce monde du spectacle où les Semira, Mawda, passent encore pour des accidents alors qu’ils sont l’émanation d’un système.

Le meurtre de Mawda est à vomir. Mais tous les jours notre façon de vivre devrait nous donner la nausée. C’est juste que nous oublions, quand nous faisons le plein de notre bagnole, que nous partons quelques jours en avion, que nous achetons le dernier Smartphone, à quel point le monde est empli d’histoires atroces que nous générons pour le perpétuer à l’identique. Notre pouvoir de refoulement est énorme. Nous pouvons continuer à nous aveugler et nous indigner de façon sélective et ponctuelle, mais ne nous étonnons guère, dès lors, lorsque la réalité rattrapera notre illusoire sentiment d’être protégé de tout.

Alexandre Penasse

- Semira Adamu était une demandeuse d’asile nigériane, tuée le 22 septembre 1998 par deux policiers lors d’une tentative d’expulsion de la Belgique, étouffée avec un oreiller. Mawda, petite Kurde irakienne, a été tuée par un policier belge qui a fait feu le 17 mai 2018, sur la camionnette dans laquelle elle se trouvait avec ses parents.

- « Comment l’histoire entre pays détermine l’histoire d’un migrant : le récit de Bakari », Kairos Novembre-décembre 2014.

- Parfois, certains font exception, mais c’est là le résultat d’une mise en scène, qui parvient à faire oublier tous les autres et la cause systémique de leur mort.

- La chronologie des termes relatant les faits est importante : au départ, il les faudra mesurés, vides, alors que les jours, heures passés, ils pourront être plus imagés, le travail de représentation ayant été préalablement accompli par une forme d’indignation alimentée par d’autres réseaux que les médias de masse, et notamment par la simple décence ordinaire.

- Noam Chomsky, L’optimisme contre le désespoir, Lux, 2017, p.68.

- Voir notre numéro spécial « L’Occident terroriste », décembre 2016.

- Stéphane Leménorel, Georges Orwell, Le passager clandestin, 2017, p.80.

- N’était-ce pas aussi au fond le cas avec Julie et Mélissa ? Quand on rappelle l’origine populaire des deux fillettes, Jan Fermon, avocat, répondait : « Les gens ont vu que, au début, quand les parents [de Julie et Mélissa] essayaient de se faire entendre, ils n’étaient pas pris au sérieux. À l’époque, ils ont vu le contraste entre cette affaire et celle de l’enlèvement d’Anthony De Clerck, le fils du grand industriel de Flandre occidentale où le procureur se rendait tous les soirs à la maison des parents pour faire rapport sur l’affaire. Ici, les parents devaient se battre pour avoir un rendez-vous, pour apprendre quelque chose… Et ils étaient parfois interrogés de façon inhumaine ». « Au-delà de l’affaire Martin, les gens ne se sentent pas écoutés par la justice », Solidaire, 17 avril 2015.

- Voir notre dossier « La violence policière au menu de l’actualité », Kairos juin-juillet 2014.

- Slavoj Žižek, Violence, Au diable vauvert, 2008, p.143.

- Ibid., p.77.

- Jaime Semprun, L’abîme se repeuple, 1997, L’Encyclopédie des Nuisances, p.75.

- Comme nous notions dans la « Lettre ouverte aux grévistes pour le climat et autres manifestants: ce sera radical ou « rien » n’aura lieu » : « Le terme SDF est propre à la novlangue, la langue du pouvoir, la femme ou l’homme (ou l’enfant) dormant dans la rue n’étant pas Sans Domicile Fixe, mais sans domicile tout court. Les SDF, ce sont ces capitalistes déracinés toujours entre deux avions, dormant une nuit à New York, une nuit à Dubaï, dans des domiciles jamais fixes ».

- Patrick Declerck, Le sang nouveau est arrivé, Gallimard, 2005, p.88.

- Albert Memmi, Portrait du colonisé. Portrait du colonisateur, Corréa/Galimmard, 1957/1985, p. 61.

- Ici en Occident. Il en est évidemment autrement au Liban et dans d’autres pays non-occidentaux d’immigration massive.

- Patrick Declerck, « Le sang nouveau est arrivé », ibid., p.51.

(*) Tous les propos en exergue sont de Thierry, dans « Bruxelles, simplement solidaire », 7 juin 2018, là-bas si j’y suis, www.la-bas.org.